|

|

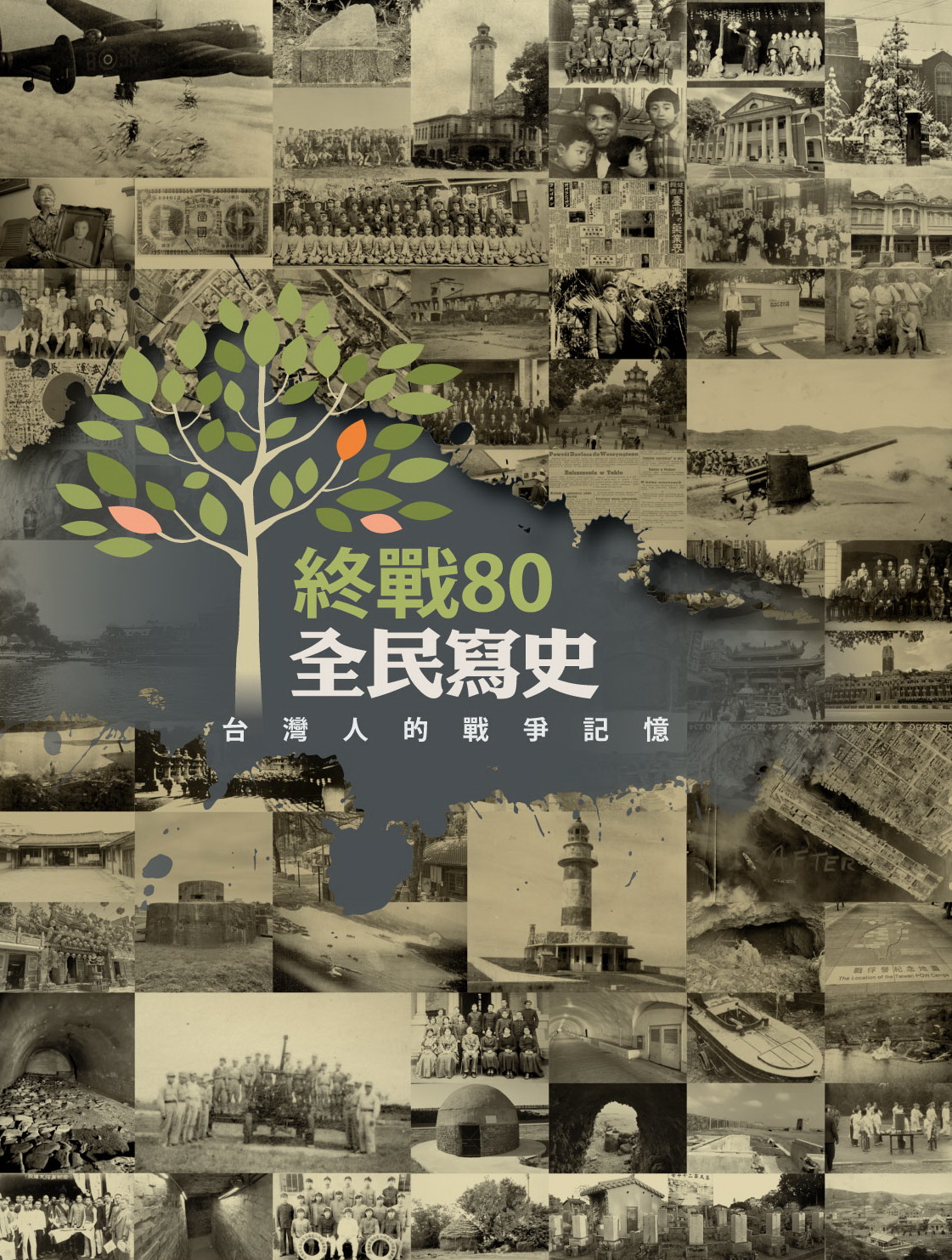

終戰八十 全民寫史:台灣人的戰爭記憶 終戰八十 全民寫史編輯委員會 編著 |

戰爭記憶跨世代傳承的契機

何義麟

吳三連台灣史料基金會 秘書長

「終戰八十 全民寫史」二戰記憶圖文徵集,承蒙各界人士踴躍的投稿,活動圓滿結束,本書得以順利出版。分析這次徵集的成果,我們發現大部分的撰稿者屬於戰後世代,主要藉由對長輩的訪談,或是考訂整理過去聽聞的記憶,以及戰爭遺址現地踏查等,完成記錄長輩的戰爭記憶及各地戰火的烙印。因此,本書已成為台灣人戰爭記憶跨世代傳承的實錄。藉由閱讀本書,可讓我們跨世代一起回顧八十幾年前的戰爭歲月。

戰後八十年,當年20歲的年輕人已是百歲人瑞了,很難再以戰爭親歷者的身份出來現身說法。由於語言轉換的問題,當年受日本教育具有書寫能力者,戰後很難用華文傳達自己的戰爭體驗。而更令人遺憾的是,戰後八十年間,約有一半的時間台灣處於戒嚴體制下,長輩們無法暢所欲言,留下個人的戰爭經驗。直到1990年代,台灣成為自由民主的社會之後,訴說戰爭記憶的文章或專書等才逐漸增多,相關的老照片也獲得重視,當時許多前輩現身說法,留下許多珍貴的證言與史料。例如:陳銘城、張國權等編著《台灣兵影像故事》(前衛:1997 );周婉窈主編《臺籍日本兵座談會記錄并相關資料》(中研院台史所籌備處,1997 )等,都是代表性的參考文獻。然而,由於大中國史觀的影響,一般民眾的戰爭記憶並未受到重視,相關著作流傳不廣,隨著時間推移與世代的交替,台灣各地許多戰爭遺跡和場景淡出公眾視野,二戰相關的歷史記憶也面臨被遺忘的危機。

有鑑於此,本會發起圖文徵集與走讀系列活動,試著藉由全民書寫與轉譯的方式,保存這段珍貴的二戰集體記憶,累積歷史教育的素材,希望讓這些多元的二戰歷史經驗可以被知道、被理解、被反省、被悼念,同時被傳承。台灣人的戰爭經驗,不僅是台籍日本兵的出征故事,後方民眾躲空襲、疏開、黑市買賣等經驗,也應該獲得重視。其次,各類戰火的烙印、祭拜英靈或冤魂的活動等,也必須讓更多人理解。本書的出版是這期間努力的成果,今後還要繼續發掘更多故事並積極傳布,讓跟多人知曉前輩的歷史經驗。

本次圖文徵集收錄作品,分為「庶民的故事」、「台籍日本兵」、「戰時的情境」、「戰火的烙印」與「遺址的踏查」等五大類,以方便讀者掌握台灣人戰爭記憶的全貌。這些多元的戰爭記憶,不論寫人、寫景、寫物等,都深刻地反映了民眾的心思與感情。把全民的戰爭經驗匯集起來,成為一部民眾史專輯,這是本書的特色之一。

本書另一個特色是:八十篇故事的發生地點,分布全台各地,同時也涉及東南亞、中國大陸、滿洲國、蘇聯、日本等海外地區,涵蓋廣大地理空間。島內的地名並非花蓮、彰化、屏東等縣市名稱,而是宜蘭礁溪「鵝頭山」、新北鶯歌「尖山埔」、桃園楊梅「伯公岡」、新竹湖口「畚箕窩」、雲林北港「鹽水埔」、澎湖望安「鴛鴦窟」等,當地人稱呼的地名。這些在地稱呼,充分展現了對自己家鄉的認同與歸屬,同時也讓人感受到戰時艱辛的生活記憶,確實銘刻於島嶼的各角落。不論是後代子孫或是在地鄉親,都建議再次走訪這些故事的發生地,回顧前輩的生命經驗,同時可以用地名認識早期的台灣史。

此次圖文徵集的範圍,包括軍事遺址、空襲遺跡等,其中有台大校內大樓與台南師範紅樓的戰火痕跡,全台各地的碉堡、防空壕、高砲陣地等遺構,以及「媽祖挐炸彈」的碑記等,這些都是各地被戰爭波及的最佳見證。這些地景、實物背後的故事,必須要有人出來敘說,才能讓大家進一步了解,而史蹟及其相關人物,也才能活過來。近年來,不少教育界人士積極推動發掘在地人物史蹟或不義遺址,進行文史轉譯的教學活動。採訪地方人士的戰爭記憶,探查當地的戰爭遺跡,是很好的教學模式。本書的這類型成果,希望有助於這類教學方法的推展。

有關台灣各地英靈冤魂相關紀念碑塔,要何時建立,祭拜或追思活動要如何進行,也是此次圖文徵集的重點。本書收錄提及的紀念性景點,包括:所羅門群島脫劫生還者紀念碑、安平十二軍夫墓、台南忠靈塔、台中寶覺寺的「日本人遺骨安置所」與「靈安故鄉紀念碑」等,這些都是喚醒戰爭記憶所繫之處。透過追思活動,可強化台灣人的主體性歷史意識。此外,高雄旗津戰爭與和平紀念公園主題館與紀念碑,也是具有代表性的場域。這些公園、紀念碑、忠靈塔與墳墓,不僅要告慰及追悼亡者,同時也要祈願和平。

我們對於台灣人戰爭世代的各種經歷,必須有清楚的認識。因為書寫戰爭經驗,傳承戰爭的歷史記憶,也是一種和平教育。我們必須在適當場域進行追思與悼念,謹記戰爭的遺害與教訓。當前台灣社會基於情勢所需,備戰的氛圍比較強烈,但是我們不能忘記,人類社會共通的目標是追求和平。台灣人戰爭記憶的傳承,不僅可以增進台灣史知識,也可以讓大家了解和平的可貴。以上簡述本書出版宗旨,希望可以獲得大家的共鳴。