王天送先生的戰爭記憶

文/潘繼道(國立東華大學臺灣文化學系教授)

王天送先生於日治大正13年(1924)在基隆出生,5歲時全家遷居花蓮;民國105年(2016)12月31日逝世,對東臺灣考古學、歷史文物保存貢獻良多。筆者在此以民國94年(2005)2月25日的訪談內容,呈現他的戰爭記憶。

王天送先生(2005.2.25)

王天送先生家中牆上的日軍紀念物(2005.2.25)

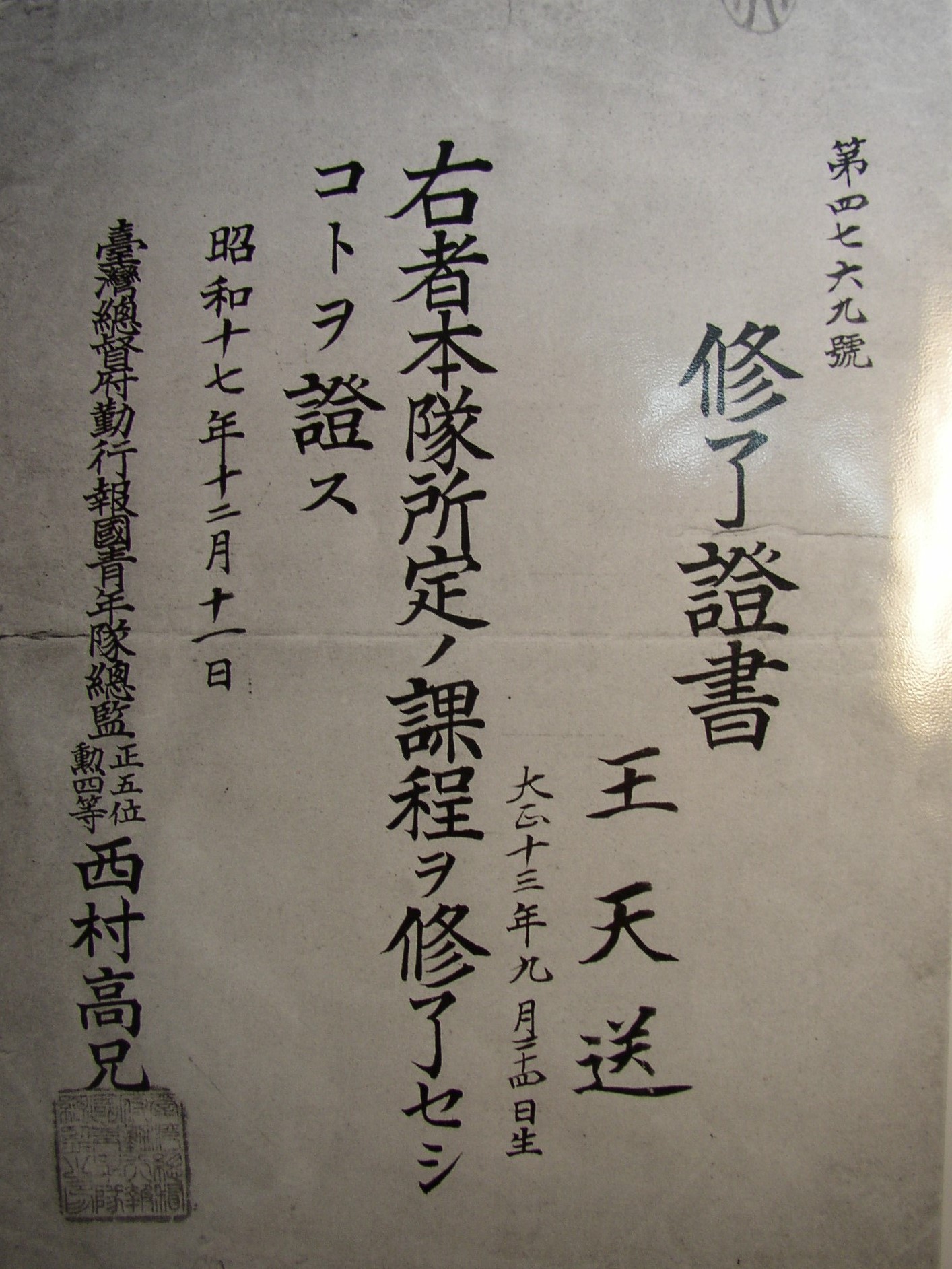

「勤行報國青年隊」的訓練

日治時期的青年團與青年隊不同,青年團屬於地方,青年隊則屬於總督府的「勤行報國青年隊」。太平洋戰爭爆發後的昭和19年(1944)底、20年(1945)初時,改成「青年練成所」。當時加入「勤行報國青年隊」的條件,是身體勇壯、思想健康,考試後在地方訓練3個月才入隊,再經過3個月,才頒授證書。他是在昭和17年(1942)9月進入花蓮港訓練所,12月11日獲頒「修了證書」。

花蓮港青年訓練所有6個小隊,每個小隊有51人。6小隊成為1中隊,中隊長是小貫ひろし(Onuki Hiroshi),身分是大尉(上尉),是日本「二二六事件」(1936)後被貶抑下來,到臺灣接手訓練工作。訓練後就回到原服務單位,各單位必須負責建造飛機使用的掩體(堆)壕;他服務的電力株式會社負責兩個。在「珍珠港事變」(1941年12月8日)之前,日本人就開始計畫興建南機場(今吉安鄉南埔一帶)。收到通知單,不分日本人、臺灣人就得前往參與一個月的公工(義務勞動)。

勤行報國青年隊修了證書影本(2005.2.25)

在青年隊時,半天訓練,半天做公工,3個月期間體罰跟軍人的訓練一樣。他曾參與能高越嶺道路整修,前往桐里,當時一直修到坂辺(さかへん,沙卡亨)。

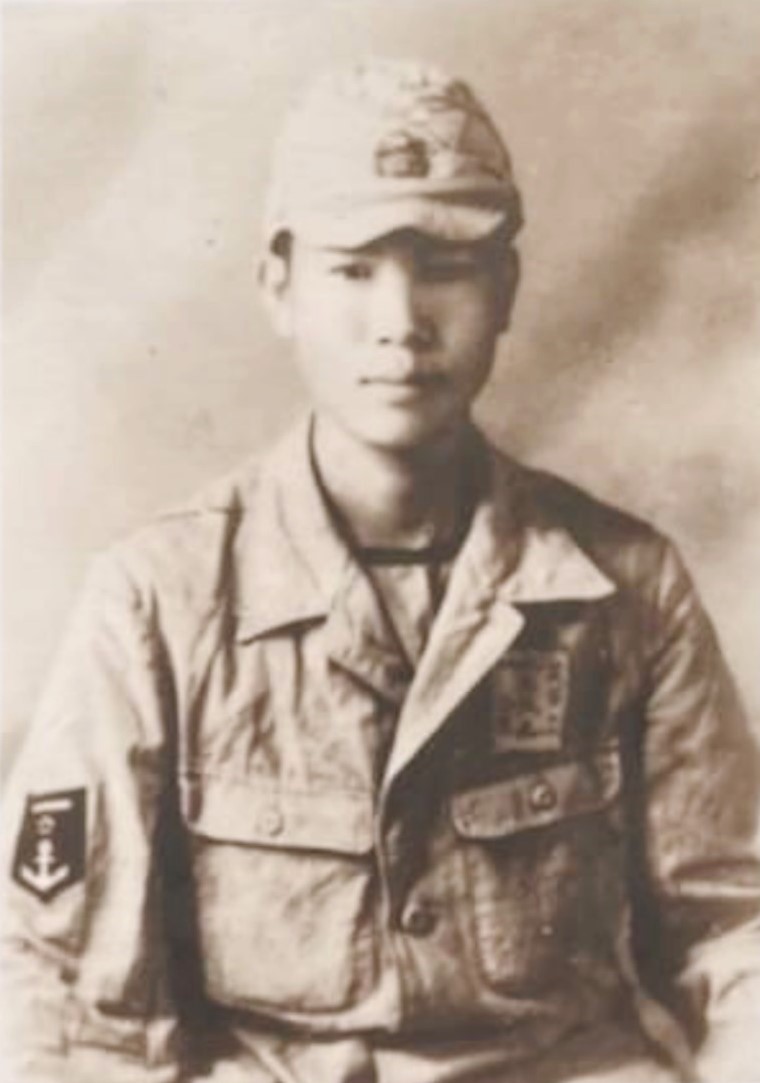

加入「海軍志願兵」及出征前後經歷

王天送去志願兵時間較晚,是海軍志願兵第4期,在左營訓練。昭和19年(1944)11月1日,他前去參加志願兵,先訓練3個月,之後到部隊時又訓練3個月,即每日面對戰事。當時花蓮改姓名者很多,但他並未更改。他當時並未與高砂義勇隊員一起訓練,因為高砂義勇隊不是軍人,只是軍屬,主要負責建立基地、工廠,或整建機場、軍事設施、修築道路、開山等。

戰爭時他在東港,離開臺灣後,只在新南群島(南沙)附近,屬於「高洋(たかよう)1115泉隊」,到民國34年(1945)年底才回到臺灣。他擔任「一番射手」,負責高度;底下有「二番射手」,負責方向與上下。當時用腳來扣扳機。到後期美軍來時,每天幾乎都有戰事,直到昭和20年(1945)8月15日日本投降之後戰事才結束。

高洋1115部隊泉隊海軍水兵長時的王天送(照片王天送女兒王淑玲提供)

戰後復員時,如果是在美軍集中營的,則由美國軍艦載回;可以自己回來的,則不需要。他是以自己服務的艦艇回到東港。他記得曾在菲律賓民答納峨附近的不明島嶼登陸打陸戰。當時日軍甚至有使用明治38年(1905)日俄戰爭時期裝填五發子彈的38式步槍;30式的機槍很重,都得用抱的;迫擊砲用手動式的,稱為「水泡式」迫擊砲,當水泡移動到砲管中間位置時,才可以發射;機關砲也用「管型」(かんがた)式的,砲身圓圓的。舊式的武器根本無法作戰。日本軍強調「白兵戰」,但一衝上前被對方機關槍掃射,很快就死了,因此只能用「奇襲」的方式,下大雨、颳大風、颱風來時,則利用天氣發動奇襲,日本軍就用38式的步槍發動奇襲。跟戰車作戰攻擊時,用圓圓的「はこ爆弾」,當戰車過來時爬到底下放置,讓它壓過去之後爆炸。或是用「手控火炎瓶」(てがえかえんびん)的拉式手榴彈,戰車來就丟過去,用的材料是玻璃瓶子。

海軍一等水兵時的王天送(照片王天送女兒王淑玲提供)

當時日本人的戰術,是用很原始的方法,根本無法跟對方作戰,日本人只想用武士道精神,用肉身來檔槍彈。王天送當時在想:「壞了(糟糕)!美國用這麼好的槍,而我們用這樣的武器!實在是沒法度(辦法)。」後來進入「白兵戰」衝鋒陷陣時,只好留1顆子彈,當用刺刀跟對方作戰時,用刺刀刺對方,然後開槍,用1顆打死對方。打完最後1顆子彈後,只能用銃尾刀(刺刀)與對方搏鬥。

日本軍在戰場上即將戰死或自殺時,事實上並非像外面所傳,臨死前喊「天皇陛下萬歲!」他記得船上機關砲的二番射手被子彈打中時,只喊著「おおかあ」、「おおかあ」、「おふくろ」(媽媽),並未喊「天皇陛下萬歲」。

他當時搭的艦艇是由漁船改造,砲艇外邊用鐵包著,且一艘只能坐8名。船艦太老舊,經常會故障,這種船一般美軍不會打,以為它是漁船。雖然外型像漁船,但是有裝配武器。艦艇負責救難,如果巴士海峽打電報要救人,就會前往救援。艦艇配備深水炸彈兩顆、機關砲一支,另外,每人一支步槍,手榴彈兩顆。如果有萬一時,美國船艦一來就將炸藥裝好,準備衝撞過去同歸於盡;有時也會使用煙霧彈,讓美軍看不到,但美軍會發射機關砲攻擊,經常在艦艇旁邊的鐵板擦過。