|

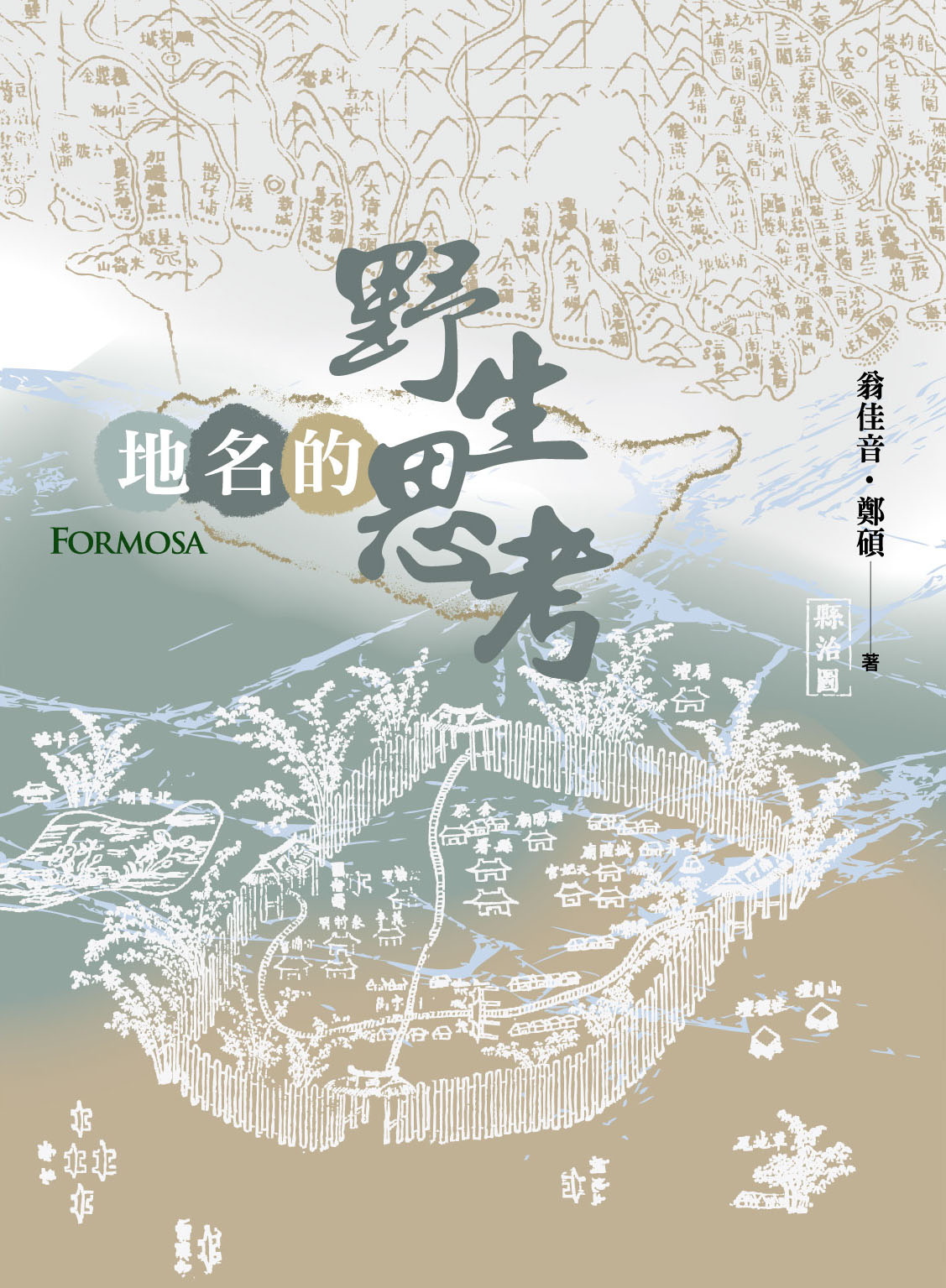

地名的野生思考 作者:翁佳音、鄭碩 |

用心認識 地名心適

文/戴寶村

(財團法人吳三連台灣史料基金會董事)

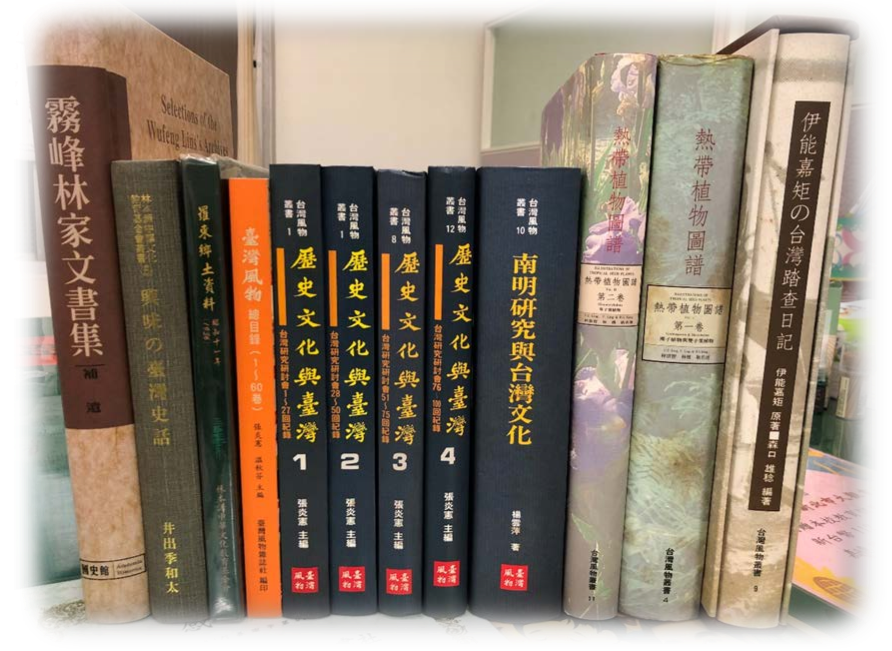

歷史是地、人、時、事、物等累積之總成,常言:走過必留下足跡,我深覺地名可說就是人類歷史的重要足跡。地名的生成變化,涉及語源學(etymology),與地理環境、族群互動、歷史演變、政治文化權力等各層面,與地名相關的種種知識,已形構地名學(toponymy)的學術領域。台灣的地名研究整理始於伊能嘉矩的《大日本地名辭書──台灣篇》(1909),到近年來施添福領軍陸續編撰完成各縣市的《台灣地名辭書》,台灣的地名基本資料算是已趨近完備。其他各種相關的地名書類、研究論文(含學位論文),多到難以勝數,由此可看出地名一直是受到關注而且有吸引力的課題。

台灣因自然風土條件,有南島語系原住民到漢語系移民,歷經多重異質政權統治,政治力與文化力交相影響,充分反映出地名的多樣性。一般人對地名常止於地點、地址的定位用途,較少從語源學來思考地名的生成與變化,常流於無感或望文生義,還有一些則以訛傳訛積非成是,難辨其原委,因此地名學仍需鑽研探究,並將成果與大眾分享,達到「史普」的效果。

常以「老番」自稱的老友佳音治學嚴謹,算是忠於史料建立史學的門徒,尤其具有語言天份,有關地名的研究自成一家,早在1998年就以《大台北地名考釋》一書考倒眾生,建立台灣史「異議分子」之美名。後來幫忙審定莊文松的《圖解台灣老地名》(2017)及《伊能嘉矩‧台灣地名辭書》(中文版,2021)。此外他長期在網路上持續用「地名的野生思考」的方式書寫各式各樣的台灣地名,閱讀之後屢屢有新發現的驚喜,也常產生辨悟後被打敗的惶恐,到底他是在傳真理佳音還是在「妖言惑眾」,想想與其隨他在網路上亂竄的文字讓人「茫茫於路」,不如集結成書出版,白紙黑字好接受檢驗認證。

本書粗分五大類,實例內容多彩多姿,包括地名起源是語先於文,不能落入漢字迷障,細述海洋台灣故事,動物植物都是歷史場景等,也順便教教解讀地名的秘訣。各篇文字簡短又配有圖像,讀來輕鬆有趣,會顛覆常人見解,不全苟同也無所謂,佳音有些地方賣點關子留待探索,他的異論是要引發議論,進而會有「結論s」,沒有絕對的定論。

為鼓勵大家從身邊周遭去探索地名,用心去認識地名,就會發現地名真心適,所以序尾走私夾帶一下,吾鄉三芝舊名「小雞籠」,1765年出版的西洋地圖就以「Sioa-Ki-Long」出現,舊居即為小雞籠社社域的「番社後」,後來卻被改成「蕃社后」,那裡沒有王后倒是出了催生此書並寫序推薦的戴寶村。