|

地名的野生思考 作者:翁佳音、鄭碩 |

再續燃舊地名探索的好奇心

文/翁佳音

(八卦山尾頂厝仔人、中央研究院臺灣史研究所退休/兼任研究員)

這本書出版緣起,近因是大約十幾年前,應學生與朋友詢問臺灣奇特地名而來:譬如「凱達格蘭」、「台窩灣」是否為原住民語的地名?北投、南投為何一在台北,一在中部南投?兩「投」同樣是否都是原住民語?是啥意思?甚至是臺灣為何以前被稱「北港」、「南港」卻在台北等等奇怪問題。當時常剛口頭回答某人完畢,另一人又來問,不勝其煩,正好有學生幫我申請臉書帳號,我因此就將回答的問題,以及閱讀他人地名解釋時產生的疑問,寫成短篇札記、發在臉書,幾年下來,札記竟達兩百餘條。本書出版後,還是會繼續寫。會繼續寫,正意味著舊地名的探索與解答,具有無窮盡的趣味。

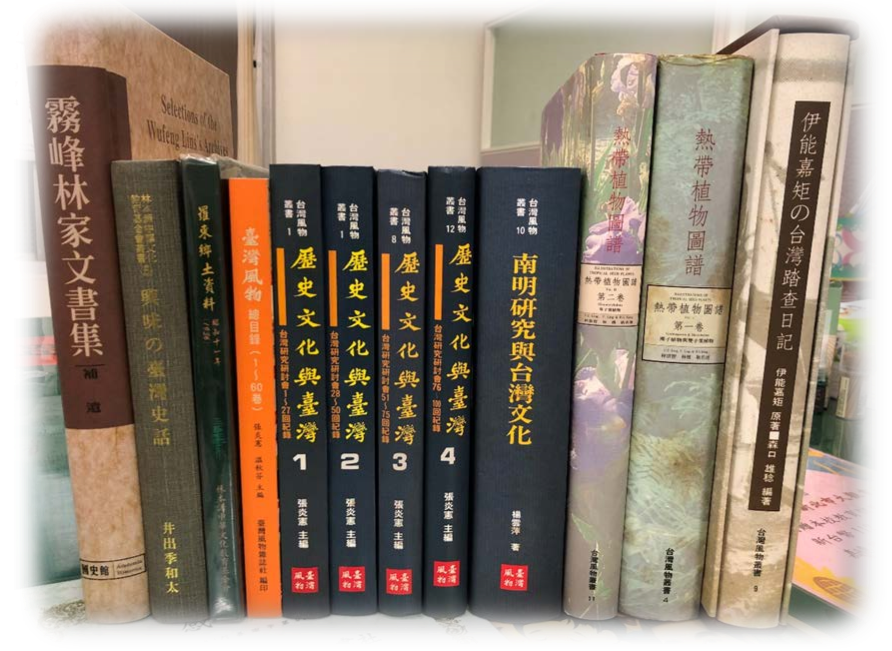

我會從事地名研究,並非出自興趣,而是出於歷史研究的需求。中外文獻中提到事件發生地點常常是舊式或拼音地名,要是如今地圖找不到,研究者就弄不清楚歷史事件的具體經緯與意義,更無法前往當地體驗。這樣的史事,我就會視為只能背誦、應付考試的歷史,考試後會自動丟棄(難怪我以前中國史老是讀不深入:太多地名與人名與自身處境連結不起來)。因此,我從年輕時,便不斷筆記古今地名的對照,以及19世紀西洋人所寫的臺灣遊記中之拼音地名。我這種研究方向,讓我在不知覺中自成一家,也成了朋友的諮詢對象。尤其是後來轉向研究荷蘭語文獻檔案,我幾乎花了30年以上的時間考訂荷語文獻中的民、番「社」名是今天何地,部分成果,我已放在《熱蘭遮城日誌》與《臺灣長官書信集》中。

重要卻不詳的荷語拼音地名,多有我費心考證的成果,雖知者不多,但我相信對學術界絕對有貢獻。舉幾個例:荷蘭文獻中有Oenij及Lonckjou、我考證是嘉南常見的「塭仔」與嘉義義竹的「龍蛟潭」。又如Zijdatham、’t bos Tapassoejongh,我考證為高雄的「鯽仔潭(Chih-á-thâm)」與橋頭仕隆(礁巴仕絨)。這些瑣碎的考證,相信有助於目前研究者擺脫早期歷史中的偏頗論述,即過度聚焦臺南與殖民者的經營,忽視其他史事。更進一步,則能提醒研究者以舊地名為節點,將荷蘭時代與後來的明鄭、清代連結起來。讓臺灣的歷史多具點土地人民主體性,不致因統治更迭、歷史斷代而斷裂。

當時在臉書發文,用人類學者Claude Lévi-Strauss「野生思考」(法語:La Pensée sauvage)一詞,其實仍有辯證意味。臺灣地名探索,早在清代方志中即有零星對臺灣地名的解釋,如說「臺灣」是「地形如彎弓,故名臺灣」。到了日本時代,伊能嘉矩與安倍明義的地名辭書,幾乎成為臺灣地名研究的經典,相當程度影響了戰後甚至今日的史地研究者。就中,清代志書指出「臺地諸山,本無正名,皆從番語譯出」(《赤嵌集》)。接下來的日本時代研究者,也素喜強調臺灣的「蕃」味。因而學術界中的日本學者與戰後研究者,每遇不懂地名,往往用「據傳」是原住民語含糊混過。目前學院中經過馴化的現代學術,似乎形成一種制式的、強調原住民立場的解釋體系。我野生(sauvage)之心卻質疑這個立場:我從用以追究事物本質的名源學(Etymology)出發,提出以下假說:臺灣進入歷史時代後,由於島上原住民族群複雜、語言歧異,原來原住民各自所取地名,往往敵不過行蹤遍佈島上各處的中國閩粵漳潮語系族群。因此,臺灣島地名,特別是沿海地名,多為他們恣意冠稱所取代。從〈東番記〉到荷蘭文獻中的早期地名,幾乎八成以上具有漳潮語系意義。換言之,是外來者閩粵海上漁商或移民所命名。

在本書中,讀者可以看到很多地名討論的比較隨意,並沒有全面的、系統的分析。之所以如此,是因為我的重點在提出假說與方法論,如前文所述的、回到漳潮語系(臺語、閩南語、蠻南語)來分析臺灣大部分地名的方法。我提的這種方法,是想在學術上讓地名學(英語:Toponymy,或德語:Namenkunde)成為一個獨立的學問。我們可透過地名學來深入理解臺灣的歷史發展與人文地理,甚至是文化、族群等現象及其本質。我再舉一例,台南府城一帶以前稱赤崁(臺語:Chhiah-khàm),荷語有Sakkam等多種拼法,以前不少人解釋這是西拉雅語,但若回到我的假說,可發現:不只臺灣其他地方有赤崁,甚至越南等地也有。赤崁,是漳潮航海人士重要的地形指標,文獻中有鄭和或王三保「赤崁取水」,有識者看到,不會一廂情願地斷定此處的赤崁是指臺灣。既然我在本書的重點是提出假說與方法論,並針對有疑義的舊地名進行分析,就表示臺灣的地名學還有相當大的空間讓我們耕耘與反覆檢證舊說,求取可得多方共同接受的解釋。我希望讀者參考我的方法論,去研究自己想研究的地名,不要無批判的接受我的主張。

文末有兩事得鄭重說。一是我為何甘冒大不諱自稱「老番」?寫此文時,正有媒體報導某監察委員要調查「番」字地名。這個時代似乎漸有強制潔淨語言的傾向,一些以前常用但有貶意或帶歧視之用語,如今在書寫上幾成禁物。我以老番自稱,並非故作反動。俗諺說「入(番仔)教,死無人哭」,我家自祖父時代便是基督徒,我也算是「番教」之徒,老「番」非亂自稱。用此名稱,還是要再提醒讀者:理解歷史文獻,要盡量回到當時的感官,這樣比較能還原以前的現象。另一是我近年來家事負擔仍重,往往應允之作無法提出。但在長年摯友阿寶(戴寶村)教授的寬容督促下,又得學生鄭碩,以及吳三連台灣史料基金會溫秋芬的協助,本書才能出現在眾人眼前,他們是我感恩上帝外,要謝謝的人。