|

地名的野生思考 作者:翁佳音、鄭碩 |

用地名與歷史

獻給總是在「反抗」的Kain

文/詹素娟

(中央研究院臺灣史研究所兼任副研究員、臺灣風物總編輯)

認識佳音,是在1985年的中研院民族所舊館2樓大助理室。我是莊英章先生國科會計畫的兼任助理,正在收集整理枋寮義民廟的文獻史料;座位對面的桌子,聽說是陳其南先生的助理翁佳音,但因上班時間不同,只能從桌上煙灰缸是否溢滿菸蒂判斷行蹤,從來不識廬山真面目。某天,佳音終於現身,我的檯燈也剛好燒壞了燈泡,佳音熱心帶我下樓找人協助,而有了零碎的交談。再度相見,則是1986年8月1日──台灣史田野研究計畫開張的第一天,我跟隨莊英章先生前往史語所丁邦新所長辦公室,與計畫的其他成員見面開會。不久,就看到佳音與張炎憲老師相偕而來,丁所長也召喚史語所派出的闕紋小姐過來相見;三方商議後,敲定台灣史田野研究計畫總計畫的工作空間與成員,開啟我與佳音同事數十年的情誼。在這麼漫長的時間中,我與佳音有太多說不清次數的公私交往,社會關懷也相當接近。或許是緣分夠深,讓我有幸為這本想必「轟動武林、驚動萬教」的新書出版,就所知寫一點介紹文字。

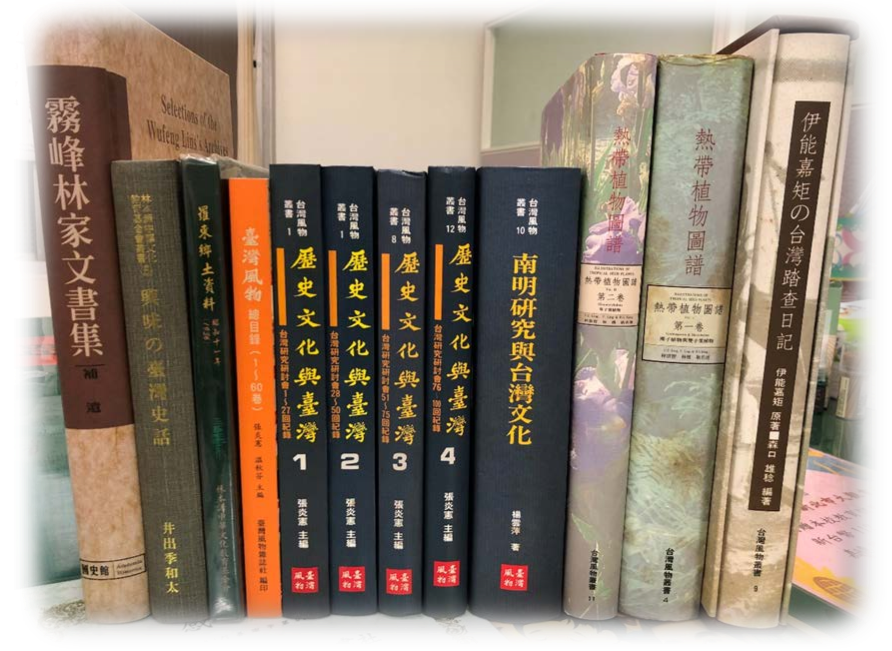

本書內容,主要收集自佳音長年的臉書貼文。作為天生的研究者,幾乎每隔兩三天,佳音就能貼出一篇挑戰成見的新說:撰文的緣起,或因應時事、或鄉野考察,有時是日常走動、從路牌地名引發的靈感,學生網友的提問對答,更擴大理路的網絡。而自命「老番」的佳音,總是能以趣味盎然的標題吸引讀者的眼球;內容則是引經據典,配合重點勾畫的史料、精準裁切的古今地圖,數百字即可解惑。有時也帶來更多空隙,讓讀者以自身的經驗回饋討論,然後分享、轉貼、保存,甚至媒體也跟進轉發,可說是魅力無窮,話題性十足。在學界普遍苦惱於學術新知如何轉化為科普文字,卻怎麼試寫都索然無味,佳音的研究與書寫,是奇葩,是異類,是只能讚嘆而無法複製學習的「渾然天成」。

如同本書的定調,從表面來看,每篇文章的切入點都是地名,以及由地形、產業、人物、民俗諺語、歷史名詞等衍生的討論。文字看來言簡意賅,沒有故作文學性的表述,圖片也不花稍,只是增益閱讀而已,為什麼別具吸力?這是因為「翁體」立足於文史哲通讀、經典雜書共嚼的學養上,熟稔漢語、西文與東瀛的涉台史料,兼擅泉漳語、英文、古荷蘭文、日文,旁及客語、原住民語,故能以精實考證、歷史語言學思維,提出特別的解讀角度。而佳音的文筆揉雜明清小品文的清麗、歐式語法的黏著蜿蜒、台語文的活潑生猛,加上葷腥不忌卻有節制的灑脫,既增進了文字的魔力,也建構了看似平易近人的學術世界。

沒錯,佳音的討論「看似平易近人」,其實奠基於非常複雜的學術操作,也就是佳音自陳的「實證主義」、「學術批判」,一種素樸卻堅實的文字考證學──必須學問廣博紮實才做得來。但受限於形式與篇幅,讀者雖能感知文字背後承載的史料重量,考證的路徑卻隱晦不明;若要亦步亦趨,就需自行循線追查,其結果可能是環環相扣、拜服倒地,也說不定是縫隙很多的蜂窩、推理的線頭斷裂,而成為追隨者挑戰學習的開始。或許是這個緣故,佳音的學術展演,總能在課堂上、網路上吸引眾多學子,一方面驚艷於佳音隨手捻來的譬喻巧思,另方面也因「翁體」不受斷代侷限、史料豐富、回歸歷史現場的說服力,而感到親近契合。

只是,我們常會忽略,佳音的特殊性,除了天賦優異,他與同世代歷史研究者的不同,則在於他高中到大學作為詩人的文學根柢,台大歷史所研究生時期承繼了日治時代建構的台灣史認知、台北帝大的厚積遺產,而親炙民俗台灣世代對田野調查的重視,與台灣研究先進耆老的書信往還與討論交流,1980年代在黨外期刊磨筆台灣史,基督長老教家庭的本土意識,都在解嚴前造就了「對抗學術成說」體質的佳音。至於1990年代遠赴荷蘭求學,從此轉向17世紀、進而擴大國際視野,才使今日佳音從島史升級為世界史的2.0版本。

這樣的佳音,雖以一個又一個的「地名」切入歷史,卻拉出「多語」、「漢字迷障」、「海洋」、「現場」等思路串聯,試圖用「歷史結構想像」,克服史料不足的推理困境。同時,文章更是炮聲隆隆,轟向如經典般存在的伊能嘉矩、安倍明義、幣原坦、移川子之藏等日治大家──當代學者則請謹記不要自行對號入座,提醒讀者:

「有些朋友會私下(或公開)說老番很喜歡顛覆既定的臺灣史論述,甚至有人謔稱老番是臺灣史研究界的『恐怖份子』。……認真來講,並非老番好作異論、唱反調。而是因為既然主張實證主義、學術批判,就不得不面對日本時代以來所建構的『近現代』臺灣史學、挑戰他們是否經得起現代學術的檢驗。」

佳音的學術積累與對抗體質,正是支撐本書的龐大基石;讀者或可在文字趣味中倘佯,若要仿效學習,就得苦練基本功了。或許,另闢蹊徑,試著與佳音對話,會是更好的方式。基於此,我個人萬分期待本書出版後的書評討論。

作為近友,深知苦於耳疾的佳音,或因世俗聲音的隔絕,更能沉浸在史料的異時空中。我曾在佳音專注尋找小琉球事件倖存少女安娜的身影時,敲門進研究室找他說話,佳音那種好似從17世紀普羅民遮城某棟宅邸開門見客的迷茫神情,讓我很難忘記,也感到欣羨。